一张新申报表,让长期游走于灰色地带的“买单出口”暴露在税务大数据聚光灯下。

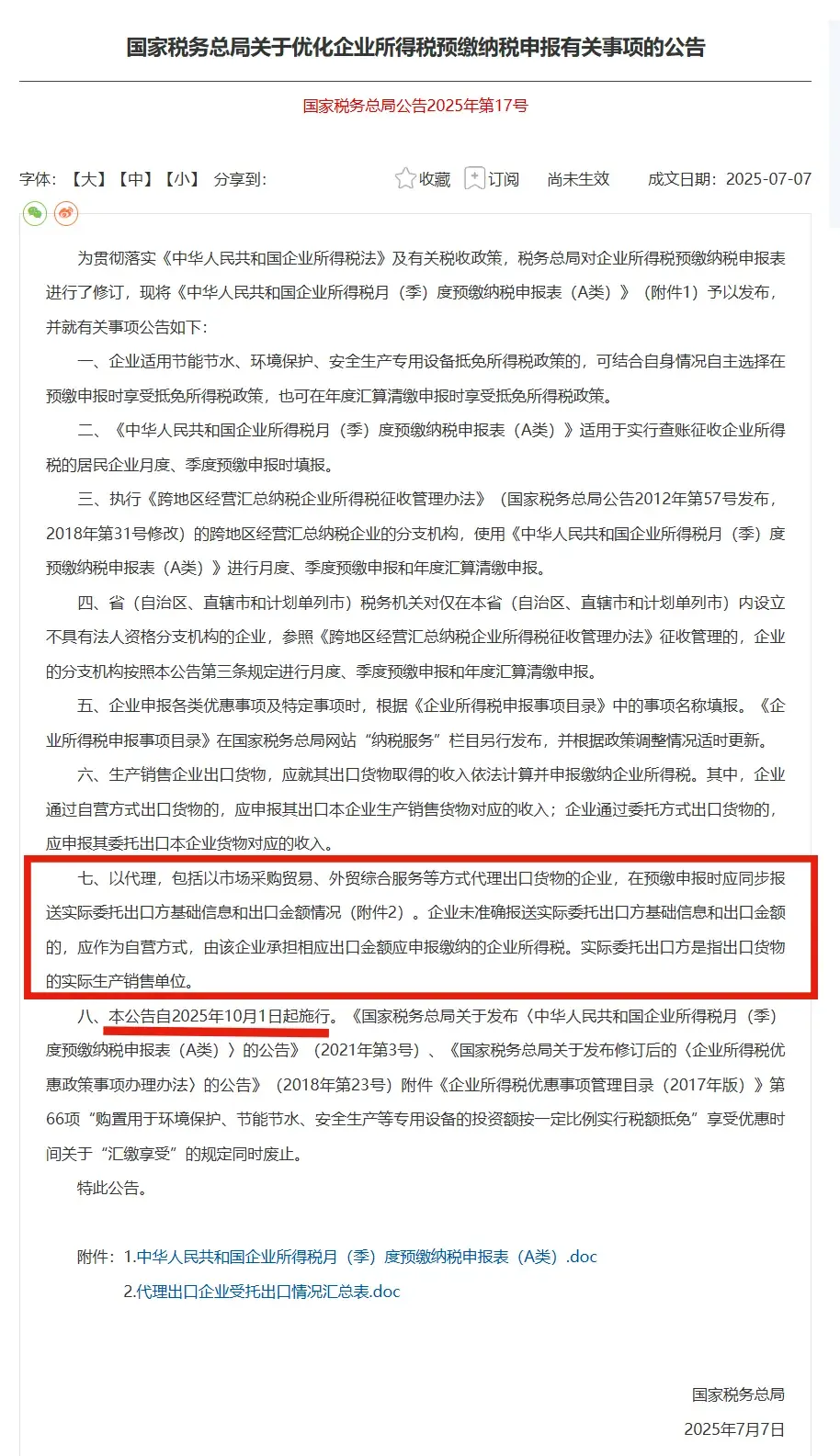

2025年7月7日,国家税务总局发布第17号公告,对企业所得税预缴申报规则作出重大调整,新规将于10月1日正式实施。

这项政策直指外贸行业长期存在的“买单出口”灰色操作——没有进出口权的企业通过借用他人资质报关出口的行为。通过强制披露代理链条的实际货主信息,税务部门将彻底堵塞这一导致巨额税源流失的漏洞。

根据公告第七条,从事代理出口业务的企业在季度预缴申报时,必须同步报送《代理出口企业受托出口情况汇总表》,逐笔列明所代理货物的真实生产销售方全称、统一社会信用代码及对应出口金额。

01 新规核心:穿透三层监管逻辑,锁定真实货主

纳税义务穿透机制成为新规的监管利刃。代理出口企业如今仅能就“代理服务费”确认应税收入,而非全额出口货值1。例如代理出口1000万元货物仅收取10万元代理费的企业,企业所得税应税基数仅为10万元。

实际委托出口方被明确定义需同时满足双重标准:必须是货物物权归属者(实际控制出口货物所有权),同时是境内从事货物生产或购销的主体2。这一界定彻底堵住了借道境外空壳公司规避纳税义务的操作空间。

对于复杂的多级代理场景,政策划清了责任边界:只有最终实际报关的代理公司需承担填报真实货主信息的义务4。若该代理公司漏填或错填信息——如将货代公司或次级代理作为“货主”上报——整笔出口额将全额计入其应税所得。

这种税收成本的错配风险,让任何一层代理的不合规操作都可能引发全链条崩盘。

02 历史业务清理窗口与高风险名单

对2025年10月1日前发生的代理出口业务,企业仍有补救机会。依据五部门联合发布的2025年第8号公告,凡出口时已取得《代理出口货物证明》且备案完备的,税务机关可据此认定代理关系成立,并将税收责任追溯至境内真实货主。

留给企业的缓冲期不足70天。按季度预缴的企业从2025年第三季度申报期开始使用新版报表4,税局已明确将以下类型企业列为高风险目标:

-

买单出口企业及承接“买单业务”的代理出口企业(供应链、外综服、物流公司等)

-

存在供货商不按时开票、报关单延迟确认收入的企业

-

有特殊报关贸易方式(如货样广告品)或不能当月出口当月申报的企业

03 买单出口:灰色便利与系统性危害

买单出口的操作逻辑看似简单:无资质企业向合规代理购买报关单证完成出口59。在小商品、纺织等低退税品类中尤为普遍,因这些产品退税率低甚至零退税,企业借买单可省去资质申请、通关审核等成本。

然而便利表象下隐藏着巨大黑洞。其本质是“票货分离”,导致实际货权与报关主体割裂6。企业常通过伪造单证隐瞒出口收入,造成国家增值税、企业所得税及附加税费流失。

钢材领域已成为买单逃税的重灾区。2021年国家取消钢材出口退税后,出口商手中的大量进项增值税专用发票无法抵扣,催生票货分离的灰色操作:货物通过买单公司出口,进项发票则卖给需要抵扣的其他企业。

一旦钢材等大宗产品卷入买单出口,因金额巨大,税款流失风险呈几何级增长,同时严重扰乱市场价格和供需平衡。

04 企业自救:三项风控动作与战略重构

面对政策高压,企业需立即启动合规引擎:

委托协议规范化

代理出口必须签订书面协议,明确各方身份及责任(费用、纳税义务)。建议通过中国国际贸易单一窗口等无纸化系统锁定授权流程,杜绝口头约定。

信息穿透能力建设

代理方需建立委托方资质审核机制,确保获取完整的统一社会信用代码。特别警惕“自然人货主”——新规要求自然人需提供身份号码,但实操中涉税风险极高。

报关抬头保护

出口企业需严格管控公章和空白单证,防范报关行私自冒用抬头。历史上因报关行擅自使用抬头导致企业被追缴税款的案例屡见不鲜。

对于长期依赖买单出口的中小企业,两条出路已然清晰:自行申请出口资质完善全流程凭证,或委托正规代理并确保其准确申报自身信息。这意味企业需投入成本重建内控体系,规范货权、票据、资金流一致性。

05 行业阵痛与生态净化

政策对传统外贸模式的冲击立竿见影。纺织、小商品企业将直面成本重构压力——合规化带来的人力、时间成本短期内必然上升。

物流及外贸代理服务商面临业务洗牌。以往靠“走量”盈利的货代公司,若不能快速建立客户资质审核系统,将因无法承担税收风险而遭淘汰。

更深层的变革在于竞争逻辑的转变。随着买单出口生存空间压缩,市场将回归产品质量、技术创新和合规能力等核心维度。对代理企业而言,新规既是挑战也是机遇——建立无纸化委托协议系统、锁定授权流程,将成为提升竞争力的关键护城河。

“10月1日后的外贸游戏规则很清晰:谁能精准锁定货主,谁就能控制税收成本。”

对钢材出口企业,新规如同一道紧箍咒。代理方若不填报真实货主信息,需就整笔出口额缴纳25%企业所得税;实际生产企业若不通过正规渠道出口,则面临视同内销补缴13%增值税及企业所得税的双重风险。

当第三季度预缴申报期在秋日开启,中国外贸的草莽时代将正式落幕。当合规从可选项变为生存的唯一通行证,行业阵痛终将催生更透明、更健康的外贸新生态。

a.本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。

b.任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。

c.如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。